世界卫生组织《视力残疾全球数据报告》显示,中国共有盲人800多万。而角膜病是仅次于白内障的第二大致盲眼病,目前我国大约有400万患者,并以每年10万人的速度递增,其中重症角膜盲患者占10%。

这其中,由于工作条件较差,地区医疗条件差异导致各种原因的化学伤及热烧伤患者比例较高,且很多角膜疾病得不到合理治疗而最终致盲。

而另一方面,我国角膜捐献率却很低,每年角膜移植手术量不足10000例。因此,根据我国现状,单纯依靠角膜移植无法使这些角膜盲患者实现复明,研发角膜可替代材料显得更加迫切。

为解决这个难题,近几年该领域研究方向主要集中在角膜干细胞移植、组织工程角膜、羊膜移植等领域,遗憾的是,尽管有以上多种角膜替代方法,但多数处于临床初期甚至基础研究阶段,且适应症窄,对于角膜移植高危或反复角膜移植失败病例,如化学或热烧伤引起的角膜严重血管化或瘢痕,stevens—Johnson综合征、瘢痕性类天疱疮、重度干眼等患者,其角膜移植成功率很低。

人工角膜技术的研发为帮助这类角膜盲复明提供了新的思路和方法。

人工角膜是替代角膜发挥光学性能的人造装置。目前全世界广泛应用的是波士顿人工角膜,尽管它在设计、材料方面不断革新,相应并发症也大大降低,但对严重眼表损害及自身免疫性疾病患者解剖失败率仍较高,而且额外需要异体角膜做载体,结合我国角膜材料短缺的国情,临床推广受到一定限制。

而且不得不说,这个设计,很可能会导致后期植片出现无菌性溶解,严重时会导致装置脱出,感染和视力丧失。尤其是自身免疫疾病患者,解剖失败率更高。因此,对于一些眼表情况较差的患者来说,波士顿人工角膜不仅不是“良人”,甚至还有可能是“敌人”。

解放军总医院眼科曾回顾了人工角膜患者病例资料,发现相比发达国家,我国人工角膜患者整体病情更加复杂严重:高危病例多,特别是化学伤、热烧伤和感染等。他们眼表情况极差,不论是常规角膜移植手术还是波士顿人工角膜都难以进行。

对他们而言,米赫人工角膜是唯一的,也是最后的希望。

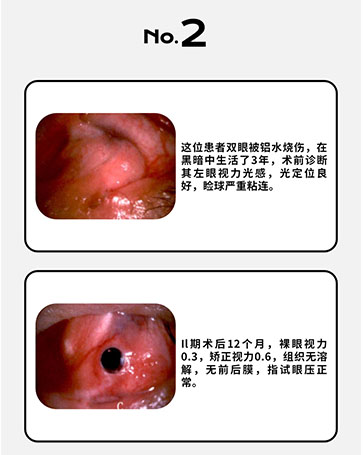

以上两位患者均成功植入米赫人工角膜

并完成1年随诊

和波士顿人工角膜不同的是,米赫人工角膜不仅采用人造材料制成,无需供体角膜,适应症也极为广泛,它适用于角膜移植手术难以成功的双眼角膜盲患者,包括角膜移植失败,化学伤、热烧伤、爆炸伤等引起的严重角结膜瘢痕血管化,眼睑闭锁,严重的自身免疫性疾病(如Stevens-Johnson综合征及瘢痕性类天疱疮),终末期干眼引起的角膜盲等。

这也就意味着,我国成为全球少数拥有自有产权人工角膜产品的国家,此前被临床医生认为是“复明绝症”的角膜盲患者有了重见光明的机会。

自1789年Quengsy提出用人工角膜替代混浊角膜的概念以来,已有许多成功的相关研究报道。但产品普遍存在某些潜在严重并发症,米赫人工角膜采用分期手术植入方式,通过眼内灌注和较小的角膜开孔操作,可最大限度避免其他人工角膜等的术中严重并发症,例如驱逐性出血和漏水等。

此外,米赫人工角膜所采用的材料均为硬质医用材料:钛支架及PMMA材料,具有优良的生物相容性、力学性能、低弹性、耐腐蚀性和可加工性。它的中央光学部分和钛支架通过螺纹连为一体,加工精度极高,旋入到位的镜柱和支架间水密结合,可防止漏水引起的低眼压并减少眼内感染的机会。

总之,米赫人工角膜为我国严重角膜盲的复明的创造了条件并提供了可靠的方法。同时我们也相信,随着对人工角膜的不断研发和改进,以及各种新型高分子聚合物和生物材料的应用,未来人工角膜的适应症会更加广泛,植入过程更加便捷,术后长期效果更加稳定。